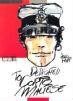

Tout de suite après la guerre, la bande dessinée retrouve sa place au soleil. En Italie, un groupe surnommé le « Groupe de Venise » auquel appartient des créateurs tels qu'Hugo Pratt (Corto Maltese)et Alberto Ongaro monte un périodique appelé Asso di Picche en 1945. Certains de ces auteurs sont émigrés en Argentine et participent aux éditions Frontera et Abril. Junglemen (Dino Battaglia) et El Sargento Kirk/Sgt Kirk (Pratt et Hector G. Oesterheld) sont des exemples de séries réalistes de cette époque. En 1950, l’Italie est reconnue pour ses bonnes bandes dessinées humoristiques comme Pepito de Luciano Bottaro. L’hyperréalisme prédomine dans la revue Eagle (1950 – Hulton Press) en Grande-Bretagne. Toujours dans le même pays, on retrouve Andy Capp (Reg Smythe) dans le Daily Mirror.

Chez nos voisins du sud, le responsable d’EC Comics (William M. Gaines) brille avec ses séries de science-fictions ou d’horreurs (Weird Science, Weird Fantasy) et sa fameuse revue Mad. En 1950, c’est la création du tout aussi populaire Peanuts par Charles M. Schulz. Après une carrière de près de 50 ans, Charles M. Schulz, prend ça retraite le 31 décembre 1999 (décède le 12 février 2000 à l'âge de 77 ans) .

L'école de Marcinelle

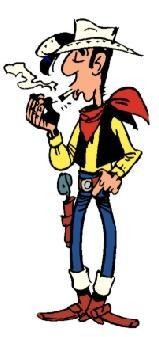

Toujours à la fin de la guerre, l’hebdomadaire belge Spirou (1938) se fait distribuer en France et gagne ainsi en popularité. Beaucoup d’illustrateurs vont pouvoir s’y exprimer, réalisant ce qui sera connu sous le nom de l’ « école de Marcinelle » (nommé ainsi en l’honneur de la banlieue où les éditions Dupuis sont établies). Bon nombre de figures seront présentes, comme Jijé (un des premiers collaborateurs), puis André Franquin (Spirou et Fantasio, le Marsupilami, Gaston Lagaffe), Morris (Lucky Luke), Peyo (Johan et Pirlouit, les Schtroumfs), etc. Les scénaristes Jean-Michel Charlier et René Goscinny ont également joué un bon rôle dans le succès de Spirou. Yvan Delporte devient le rédacteur en chef en 1955, multipliant les innovations comme les « mini-récits » et des numéros spéciaux.

Le renouveau de la presse belge (de 1944 à 1948)

En 1940, beaucoup des principaux périodiques franco-belges cessent leurs activités. Le journal Coq Hardi fait son apparition à la Libération bravant les restrictions papetières. Le journal (conçu par Marijac) devra attendre au début de 1946 pour avoir un rythme de publication normal. De 1945 à 1946, le tout commence à bouger un peu plus. Les séries catholiques Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes reviennent en kiosque et les premiers numéros de Fripounet et Marisette apparaissent, avec des histoires telles que Sylvain et Sylvette (Maurice Cuvillier) ou Zéphyr (Pierre Brochard). Le journal Vaillant est acclamé par les communistes. Ce magazine propose des séries réalistes comme les Pionniers de l’Espérance (Raymond Poïvet), Yves le Loup (René Bastard) et des séries plus humoristiques comme Pif le chien* et Placid et Muzo de l’Espagnol Cabrero.

Les premiers bouleversements

À la fin des années 50, quelque chose arrive aux super-héros des bandes dessinées nord-américaines : Le scénariste Stan Lee décide de donner un envers plus humain, fragile, aux surhommes. The Fantastic Four et Spider Man font donc leur apparition en 1961 et 1962, respectivement. Certains personnages font un retour en force avec des origines un peu changées, comme Hawkman ou Captain America.

En Amérique du Sud, plus précisément en Argentine, une nouvelle héroïne voit bientôt le jour : Mafalda est créée en 1964 par Quino (Joaquin Lavado de son vrai nom). Le dessin de Mafalda a d’abord fait son apparition pour une bande dessinée publicitaire que Quino devait travailler dessus en 1962. D’autres illustrateurs font du très bon travail, comme Alberto Breccia (Doctor Morgue, Mort Cinder) et Ruben Sosa (Mortimer) autour du scénariste Hector G. Oesterheld.

La reconnaissance officielle

C’est au début des années 60 que quelques personnes font pression afin de voir la bande dessinée finalement gagner une reconnaissance officielle. En 1962, le Club des bandes dessinées (renommé C.E.L.E.G. deux ans plus tard) voit le jour en France. Il commence à publier la revue Giff-Wiff. Le premier Salon européen de la bande dessinée ouvre ses portes en Italie en 1965. La bande dessinée est de plus en plus reconnue sous le nom de « 9e art » et Ran Tan Plan (Belgique) et Phénix (France) se spécialisent dans son étude en 1966. En 1967, l’essor continue avec une exposition appelée Bande dessinée et Figuration narrative par la S.O.C.E.R.L.I.D. au musée des Arts décoratifs de Paris. Les premiers albums pour adultes sont édités par Éric Losfeld en 1964 (avec Barbarella de Jean-Claude Forest).

Les années Pilote

Les périodiques de bande dessinée franco-belge visent beaucoup plus les enfants jusqu’à la fin des années 50, moment où l’on s’aperçoit qu’on a besoin d’une revue destinée aux adolescents. C’est ainsi que Pilote (ayant pour parents une équipe d’ÉdiPresse/Édi-France contenant entre autres René Goscinny, Albert Uderzo et Jean-Michel Charlier) apparaît le 29 octobre 1959. Il remporte un succès immédiat à cause de sa qualité et d’une campagne de promotion dirigée par la station Radio-Luxembourg. Pilote offre des rubriques régulières par Jean-Paul Rouland ou Pierre Bellemare et de nouvelles aventures de bande dessinée comme Tanguy et Laverdure (par Charlier et Uderzo), Barbe-Rouge (par Charlier et Victor Hubinon) et Jacques Le Gall (par Charlier et Mitacq). C’est aussi dans Pilote que deux Gaulois que vous connaissez sûrement ont vu le jour… Oui, je parle bien d’Astérix et d’Obélix (de Goscinny et Uderzo), ces deux sympathiques personnages qui connaîtront de bien belles heures de gloire et sauront conquérir le cœur de beaucoup de gens de 7 à 77 ans. Malgré tout, Pilote traverse une grave crise financière après quelques mois. Son sauveur, Georges Dargaud, en devient l’éditeur. De nouvelles bandes dessinées feront leur apparition à Pilote au fil des ans et deviennent souvent des classiques, telles qu'Achille Talon (par Greg, 1965), la reprise de Lucky Luke ( par Morris et auparavant publié dans Spirou), Blueberry (par Charlier et Jean Giraud en 1963) et beaucoup d’autres! C’est ainsi que Pilote s’imposera dans son genre et fera connaître beaucoup d’artistes aujourd’hui renommés.