Retour Pigne au Net n° 36

L'énergie

éolienne

par Serge Degueil

1.

L’Énergie Éolienne

C’est

l’énergie tirée du vent au moyen d’un dispositif spécifique. Pendant des

siècles, les moulins à vent ont fourni un travail mécanique utilisé pour faire

tourner la meule à moudre le grain, pomper l’eau pour l’irrigation, actionner

les scieries etc. Une des utilisations les plus typiques a été l’assèchement des

polders hollandais. Maintenant l’énergie éolienne s’oriente plus vers la

production d’électricité, ce qui élargit le domaine d’application de ce type

d’énergie mais demande une production permanente.

|

2. Principe de

fonctionnement et organisation

L’hélice fait tourner un générateur

électrique par l’intermédiaire d’un multiplicateur de vitesse. La

puissance d’une éolienne est fonction de la surface balayée par l’hélice

et de la vitesse du vent. Pour produire le maximum d’énergie, les

éoliennes doivent être en permanence face au vent ce qui est réalisé

soit par un gouvernail situé à l’arrière, soit par un « servomoteur »

commandé par une petite girouette donnant la direction de vent.

On distingue deux types d’éoliennes : les

petites éoliennes, jusqu’à quelques KW pour l’électrification de sites

isolés, et les éoliennes de puissance de plusieurs MW qui sont en

général regroupées en batteries et raccordées au réseau électrique.

Or une éolienne ne fonctionne que lorsque

le vent souffle. Il est actuellement très difficile et excessivement

coûteux de stocker l’électricité. |

|

|

Un aérogénérateur ne peut donc être

utilisé comme seule source d’énergie. Il faut prévoir une autre source

d’énergie qui, pour les éoliennes isolées, est en général un générateur

du type groupe électrogène. Les éoliennes de puissance sont en général

regroupées dans des parcs d’éoliennes et reliées au réseau électrique.

Ceci présente l’avantage de réduire la longueur des connexions et

d’assurer une bonne gestion de la puissance d’appoint fournie au réseau.

|

|

3. Performance et disponibilité

Les éoliennes modernes commencent à

fonctionner avec un vent de l’ordre de 10 km/h en dessous duquel il est

difficile d’assurer une bonne régulation. A partir de 40 km/h, la

vitesse de rotation est stabilisée pour pouvoir fournir un courant de

bonne qualité immédiatement utilisable. C’est particulièrement vrai pour

les éoliennes raccordées au réseau qui doivent fournir un courant avec

une fréquence constante quelle que soit la vitesse du vent. Ceci est

obtenu en régulant la vitesse de rotation grâce à l’orientation des

pales. Lorsque les vents atteignent une vitesse de 90 km/h, les pales

sont « mises en drapeau » pour éviter la destruction de la machine. En

effet, à grande vitesse, le phénomène de précession gyroscopique crée

des contraintes pouvant entraîner des dégâts sur les pales et les

mécanismes.

Afin de récupérer le maximum d’énergie il

faut :

- avoir la plus grande surface possible

balayée par l’hélice. Le diamètre des hélices des machines de puissance

est fréquemment compris entre 30 et 60 m ; |

|

- situer les machines dans les endroits

venteux (bord de mer, sommet de collines, les couloirs venteux pour

bénéficier de l’effet venturi) ; la puissance est proportionnelle au

cube de la vitesse du vent,

- situer les hélices en haut d’un mât de

façon à s’affranchir de l’effet de freinage du vent au niveau du sol

(plus de 120 m pour les grosses machines).

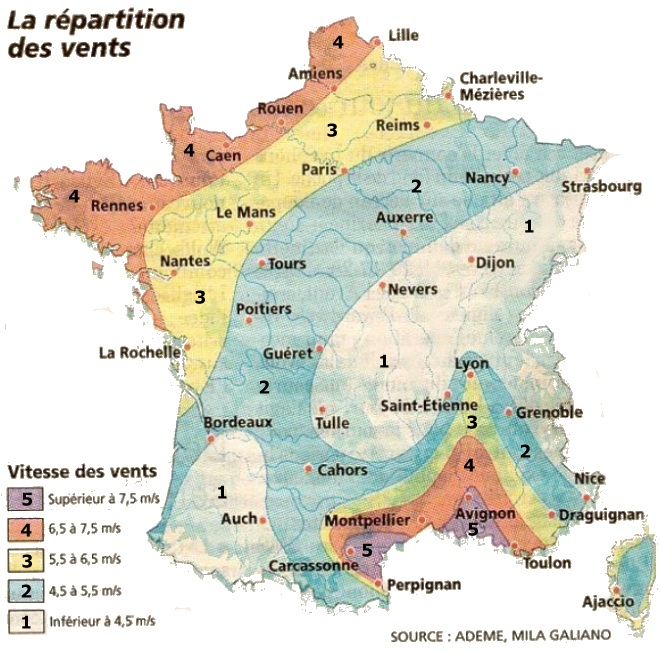

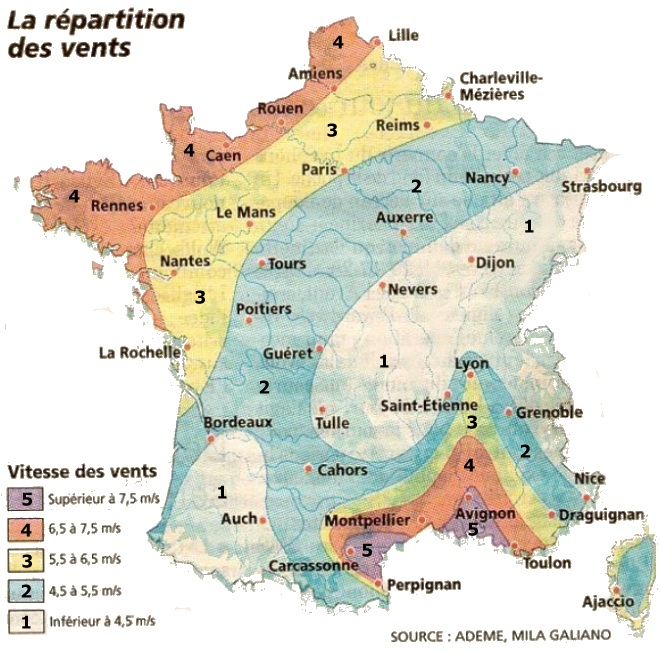

Les sites éoliens intéressants en France

sont d’abord la façade ouest des côtes de la Manche et de l’Atlantique

soumise aux vents d’ouest forts et dominants, la vallée du Rhône avec le

Mistral et le Sud-Ouest de la côte méditerranéenne soumis à la

Tramontane. La carte des vents ci-dessous donne la répartition des vents

sur l’ensemble du pays.

Suivant la loi de Betz, une éolienne ne

peut récupérer que 60 % de l’énergie reçue. De plus, si on prend en

compte l’irrégularité du vent en intensité et en direction, on peut

considérer que le rendement est compris entre 12 et 30 % de l’énergie

initiale du vent.

L’amélioration de la technologie permet

maintenant de construire des aérogénérateurs de plus de 1 MW, le record

étant de 6 MW pour la machine E112 de la société Enercon. Organisées en

parc éolien, ces machines doivent être espacées d’environ 200 m, aussi

la surface utilisée par le MW éolien est très importante par rapport à

celle occupée pour toutes les autres énergies, sauf le solaire

évidement. |

|

4. Problème de l’intermittence de la source d’énergie

On exprime souvent la disponibilité d’une machine

en « temps exploitable ». Les sources nombreuses situent ce chiffre entre 18 %

et 23 % en France, 18.3 aux USA, 20.6 à 23 % au Danemark et 20 % en Allemagne.

L’ADEME affiche une disponibilité de 28 %, ce qui est sans doute très optimiste.

En réalité, une machine tourne près de 70 % du temps mais à une puissance

inférieure à la puissance maximale, dite puissance installée. Pour simplifier le

propos on considèrera que la puissance moyenne globale de l’éolien correspond à

25 % de la puissance installée. Si l’on revient à la notion de « temps

exploitable », cela signifie que l’énergie globale fournie correspond à un

fonctionnement à pleine puissance pendant ¼ du temps seulement. Autrement dit,

sur une année une éolienne fonctionnera l’équivalent de 2 200 h. Pour une

puissance installée de 1MW on ne récupèrera donc que 2 200 MWh.

De plus, le vent souffle de façon très

intermittente, variable en durée et n’importe quand en heures, jours et saisons.

La disponibilité aléatoire de cette énergie est peu compatible avec la

disponibilité permanente que l’on exige de l’électricité. Il est donc nécessaire

d’avoir un ajustement instantané production/consommation à l’aide de générateurs

annexes.

Pour les utilisateurs indépendants ou les petits

réseaux autonomes, l’énergie est fournie par la source principale classique qui

fonctionnera les ¾ du temps, l’éolienne n’apportant qu’une énergie d’appoint. La

régulation est relativement aisée entre les deux sources.

Dans le cas de la connexion à un réseau de

puissance, le problème est plus complexe. À chaque instant (fraction de seconde)

l’énergie électrique fournie au réseau par les dizaines de générateurs des

centrales en service doit être strictement égale à l’énergie, fluctuant en

permanence, consommée par des centaines de millions d’appareils, lampes, moteurs

etc. L’énergie électrique consommée en France varie dans le rapport 1 à 2 entre

les moyennes d’été et d’hiver, dans le rapport 1 à 4 entre minuit au mois d’août

et 6 h du soir en décembre. Cela signifie qu’au moment des pointes de

consommation, lorsque l’on fait appel à toutes les disponibilités, on ne peut

plus compter sur l’énergie éolienne. Il est donc nécessaire de disposer d’une

capacité principale d’énergie couvrant l’ensemble de la demande, l’éolien ne

venant que comme source d’appoint permettant d’économiser les combustibles

fossiles et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Cette

production électrique intermittente et aléatoire peut intervenir à des moments

où l’on n’en a pas besoin et contrairement à la plupart des autres sources

d’énergie l’énergie primaire, le vent n’est pas stockable. Seul le stockage

indirect est envisageable.

On peut citer par exemple :

- remonter de l’eau dans des réservoirs comme

c’est le cas actuellement avec les centrales électriques de montagne ;

- stocker l’énergie sous forme de gaz comprimé ;

- fabriquer de l’hydrogène par hydrolyse de l’eau

;

- stocker l’énergie sous forme électrochimique.

5. Influence des éoliennes sur l’environnement

Ce problème est un sujet polémique entre les

partisans et détracteurs de l’éolien. Nous ne ferons ici que soulever le

problème sans traiter le fond. Il touche essentiellement 3 thèmes : l’aspect

esthétique et la dégradation du paysage, la santé et le bruit, l’impact sur la

faune et les oiseaux.

Il est incontestable qu’à puissance égale,

l’emprise au sol de l’éolien est considérable par rapport à la plupart des

autres sources d’énergie (50 km² pour une puissance de 1300 MW qui n’est

disponible en moyenne que 25 % du temps). Ceci ne rend pas le sol inutilisable

sur l’aspect agricole mais le bruit généré peut avoir un impact sur la faune

locale avec perte de l’habitat pour certaines espèces. Il est bien sûr

souhaitable vis-à-vis de l’homme que les parcs éoliens soient situés loin des

habitations. Pour les installations individuelles ou les petites installations

locales, elles doivent respecter la législation sur les bruits sans doute plus

difficile à appliquer en milieu rural, caractérisé par son calme. Pour la vie

aviaire on constate effectivement quelques dégâts. Mais sont-ils plus importants

que ceux causés par les lignes électriques ? L’aspect esthétique et la

dégradation du paysage sont des problèmes très subjectifs laissés à

l’appréciation de chacun. Il est toutefois souhaitable de trouver le meilleur

compromis entre les endroits énergétiquement rentables et les zones de moindre

intérêt sur le plan du patrimoine.

6. Les nouveaux concepts

Devant le rendement modeste de ce type de

machine, les recherches sur l’amélioration des performances se poursuivent. Deux

nouveaux concepts semblent être porteurs de progrès : les éoliennes à effet

Magnus et les éoliennes carénées développées par la société Stormblade. Le but

de ces nouvelles machines est d’élargir la plage de fonctionnement pour tendre

vers un rendement de 30 %. On trouvera, si on le souhaite, dans l’encart en

grisé ci-dessous, quelques détails sur le fonctionnement et les avantages de ces

différentes machines.

L’effet Magnus a été découvert par Heinrich

Gustav Magnus (1802-1870), physicien allemand. Ce n’est rien d’autre que

l’effet que l’on donne à une balle de tennis ou un ballon de football lors

de la frappe. En plaçant un cylindre en rotation dans un flux d'air il se

crée une force induite, la portance, perpendiculaire à ce flux. Cette

portance est proportionnelle à la vitesse de rotation qu'on impose au

cylindre et à celle du vent d’où une maîtrise parfaite de la puissance

instantanée pour des vitesses de vent comprises entre de 30 et 100 km/h. Des

cylindres en rotation remplacent les pales. Leur vitesse de rotation est de

l’ordre de 3000 tours/mn. Ce projet ne s’applique pour le moment qu’aux

éoliennes de petite puissance et les avantages demandent à être évalués (système

développé par Mekaro Akita Co au

Japon et « Projet étudiant » de génie physique financé par EDF et ANVAR).

La « Stormblade turbine » est basée sur le

principe de la turbine du moteur à réaction ce qui permet d'augmenter la

vitesse de rotation du rotor sans avoir à subir le phénomène de précession

gyroscopique et de dépasser ainsi la limite physique de la loi de Beltz. La

plage de vitesse des vents utilisables pourra ainsi doubler, de 11km/h à

193km/h, ce qui présente l’avantage d’avoir une production d’électricité

plus continue et une puissance maximale plus élevée puisque celle-ci est

proportionnelle au cube de la vitesse du vent. Par contre, la puissance

produite est aussi proportionnelle à la surface balayée par les pales et

globalement la puissance délivrée reste inférieure à celles des éoliennes

conventionnelles. L’avantage demeure sa production plus régulière ; les

tests sur prototype donnent un rapport d’efficacité voisin de 3 par rapport

aux éoliennes à pales.

7. Coût d’une

installation et rentabilité

Le prix de revient du kWh éolien est fonction de

trois facteurs :

- l’investissement initial ;

- la fiabilité et la durée de vie de l’équipement

;

- fréquence des vents là où se trouve installée

l’éolienne.

Actuellement l’investissement initial est de

l’ordre de 1000 à 1300 € par kWh installé. Il englobe le coût des études, des

matériels, du raccordement, de l’installation, des frais de mise en route, soit

plus d’un million d’euros pour l’installation d’un mégawatt. Ce prix ne pourra

que baisser avec le développement de cette filière. Les différents constructeurs

donnent actuellement une durée de vie de 15 ans avec changement des pales à

mi-durée de vie. Pour l’installateur la rentabilité repose sur le prix de vente

du kWh. Actuellement le prix de revient du kW éolien est deux fois plus élevé

que celui du kW nucléaire et, pour satisfaire aux impératifs européens sur les

énergies renouvelables, EDF est dans l’obligation de racheter aux producteurs

l’électricité éolienne à des tarifs très avantageux. On trouvera ci-dessous

quelques estimations sur la base 2005/2006 :

8. Intérêt et limitation de l’éolien

Le

tableau ci-dessous donne la répartition de la production électrique

française en 2005 (source RTE).

|

|

Fossiles |

Hydraulique |

Éolien |

Nucléaire |

Total |

|

TWh(*) |

59 |

56 |

4 |

430 |

549 |

|

% |

10.7 |

10.2 |

0,7 |

78.3 |

100 |

Pour une capacité totale de 549 TWh, l’objectif

de 20 % d’énergie renouvelable correspond à 110 TWh. La production actuellement

d’énergie renouvelable étant de 60 TWh, il reste 50 TWh à réaliser, soit 5,7 GWe.

Si l’on fait porter cette charge énergétique uniquement à des éoliennes, il

faudrait de l’ordre de 23 000 machines de 1 MW pour avoir une production

permanente en prenant pour hypothèse qu’elles seront bien réparties sur le

territoire. Pour situer le problème, si on disposait une machine tous les 200 m

le long de la côte, le parc éolien s’étendrait sur une longueur de 4 600km. Ces

quelques valeurs montrent que l’objectif de 20 % d’énergie renouvelable sera

difficile à satisfaire, sachant que l’apport du photovoltaïque restera

négligeable et que la capacité de l’hydroélectrique est pratiquement saturée.

Ceci dit, le programme éolien pourra avoir un

rôle important dans la réduction d’émission des gaz à effet de serre en

réduisant les périodes de fonctionnement des centrales à flammes. Celles-ci

devront tout de même rester en veille active de façon à être mises rapidement en

route en cas de besoin. Lorsqu’il y aura excédent d’électricité, le surplus

pourrait servir, par exemple, à la fabrication d’hydrogène par électrolyse de

l’eau. Ce gaz, utilisé dans les moteurs thermiques, transports, groupes

électrogènes, piles à combustible etc., sera un facteur supplémentaire dans la

réduction des gaz à effet de serre. Par contre, le remplacement du nucléaire par

l’éolien n’est pas une bonne perspective car les centrales nucléaires ne peuvent

être mises en veille active. Ceci nécessitera alors la réalisation d’une

puissance quasi équivalente à l’aide de centrales à flammes pour palier l’aspect

l’aléatoire du vent.

Comme pour le photovoltaïque, l’énergie éolienne,

associée à un groupe électrogène ou une centrale thermique, trouve tout son

intérêt dans l’alimentation en électricité des régions isolées et en particulier

des îles qui sont en général bien ventées.

(*) 1 TWh = 1 TéraWattheure = 1 Milliard de kWh